Kunst als Dazwischen - Maria Thrän im Gespräch

Öffentliches Gespräch mit der Installationskünstlerin Maria Thrän (Berlin)

(im Rahmen des Seminars "Dazwischen" von Anne Gräfe)

Mittwoch, 19. Mai 2021, 14h00, online

Der Link zum digitalen Raum wird nach Anfrage bei Anne Gräfe versendet.

Jean-François Lyotard schrieb 1984: "Es gibt keinen wesentlichen Unterschied zwischen einem avantgardistischen Manifest und dem Vorlesungsverzeichnis einer Kunsthochschule, wenn man sie in ihrem Verhältnis zur Zeit betrachtet. Beide sind Optionen dafür, daß es weitergehen soll. Aber zugleich vergessen beide die Möglichkeit: daß nichts geschieht, daß es nicht weitergeht, daß die Wörter, die Farben, die Formen oder die Töne fehlen, daß der Satz der letzte sein wird, daß das Brot nicht täglich ist. Dieses Elend erwartet den Maler, wenn er mit der bildnerischen Oberfläche zu tun hat, den Musiker vor der surface sonore, den Denker vor der Wüste des Denkens usw. Nicht nur vor der weißen Leinwand oder der weißen Seite, zu »Beginn« des Werks, sondern jedesmal, wenn etwas auf sich warten läßt, d.h. in Frage steht, vor jedem Fragezeichen, jedem was nun?" Um diesem Vergessen einen weiteren ambivalenten Zwischenmoment hinzuzufügen, ist die Installationskünstlerin Maria Thrän eingeladen, um im Seminar "Dazwischen" über ihre Arbeit mit, am und im Dazwischen zu berichten.

Maria Thrän arbeitet als freischaffende Künstlerin mit analogem, installativen Licht und Sound. Ihre künstlerischen Schwerpunkte sind im Grenzbereich zwischen Bildender Kunst, Musik und experimenteller Forschung anzusiedeln. Ihre Arbeiten sind Reflexionen ökologischer wie gesellschaftlicher Dimensionen und beinhalten dabei stets die diversen Beziehungen zwischen Raum und Körper. Ausstellungen u.a. in Minsk, Prag, Berlin, Mailand, Frankfurt am Main. Mehr: http://mariathraen.com/#/

Gespräch mit Hans-Christian Dany "No Dandy, No Fun"

Gespräch mit Hans-Christian Dany zur von ihm und Valérie Knoll kuratierten Ausstellung 'No Dandy, No Fun' (Kunsthalle Bern) mit Anne Gräfe sowie den Studierenden des Seminars 'Camp, Gegen-Interpretation und eine neue ästhetische Erlebnisweise' des Lehrstuhls für Philosophie / Ästhetische Theorie an der Akademie der Bildenden Künste München

„Es gibt außer der ‚Postmoderne‘ in der ästhetischen Theorie wohl keinen Begriff, der so diffus und gleichzeitig so wirkungsmächtig ist“, wie ‚camp‘, schrieb Felix Stephan in der Süddeutschen Zeitung. Was ‚camp‘ ist, sei dafür umso problematischer zu fassen. 1964 definiert Susan Sontag Camp als eine Erlebnisweise, eine Sensibilität in der Art und Weise der Betrachtung der Kunst und der Welt unter rein ästhetischen Gesichtspunkten. Hier wird das Ästhetische derart überhöht, dass das Moralische und das Politische scheinbar dahinter verschwinden. Das Teilnahmslose, Coole und dabei vermeintlich nicht Identifizierende ist es, was Camp einerseits ausmacht. Andererseits ist Camp verwandt mit Ironie, Kitsch und Popkultur. Und so ist das Interessante an der als camp rezipierten Kunst, dass diese ernst gemeint ist und dadurch zugleich als camp wie nicht-camp, sondern als das was es gemeint ist, als identifizierend, rezipiert wird. „Reines Camp ist immer naiv. Camp, das weiß, dass es Camp ist, überzeugt in der Regel weniger.“ Bei Camp wurde in Form der ironischen Überhöhung und Übertreibung von sich selbst ernstnehmenden stereotypen Vorstellungen innerhalb der Gesellschaft gerade jene stereotype Vorstellung als solche vorgeführt und entlarvt (auch wenn das nicht primäres Ziel der Camp-Bewegung gewesen sein mag). Interessant ist, dass Camp, von dem Susan Sontag selbst schrieb, es sei nicht zu beschreiben möglich, sich von einer ironischen Brechung mit der Massenkultur der 1960er und -70er Jahre, „Kultur in Anführungszeichen zu konsumieren“, in der Gegenwart zu einer Retro-Mode und damit einem Massenphänomen entwickelte, dabei mittlerweile als oftmals ironie-freie Aneignung und Überhöhung, mithin als Produkt wie Motor, dieser Massenkultur fungiert. Camp wird von Sontag als Dandyismus im Zeitalter der Massenkultur bezeichnet. Wo sich die Dandys alten Stils noch dem guten Geschmack hingeben haben, unterscheiden die Anhänger des Camp nich mehr zwischen dem besonderen Gegenstand und dem Massengut. Der Dandy verstehe es, die Produkte der Massenkultur auf eine eigene, sensible Art zu besitzen. Das Terrain des Camp-Dandys der Massenkultur ist die Subkultur. Sontag sah nicht zuletzt im Erleben der Psychopathologien des Überflusses den Erfahrungsraum für Camp abgesteckt. Diese Psychopathologien des Überflusses haben sich seit damals jedoch intensiviert und verändert. Was kann dann heute camp sein? Wie kann der Dandy der Gegenwart aussehen?

Ausgehend von den Diskussionen des Seminars unternehmen wir mit Hans-Christian Dany einen Blick auf aktuelle künstlerische Positionen in der von ihm und Valérie Knoll kuratierten Ausstellung 'No Dandy, No Fun' (https://kunsthalle-bern.ch/ausstellungen/2020/no-dandy-no-fun/) um zu erfragen, welche Aktualisierungen sich seit Sontags Essays in Kunst, Popkultur und Ästhetik ausmachen lassen und wie Sontags Überlegungen in Zeiten von Identitätspolitik und Spätkapitalismus weiterhin helfen könnten, eine andere Perspektive, als eine andere Erlebnisweise, einzunehmen.

Das Gespräch mit Hans-Christian Dany findet im Rahmen des Seminars 'Camp, Gegen-Interpretation und eine neue ästhetische Erlebnisweise' des Lehrstuhls für Philosophie / Ästhetische Theorie an der Akademie der Bildenden Künste München statt, ist aber für alle Mitglieder der Akademie offen.

Online Diskussion__Full Surrogacy Now

Die Veranstaltung findet klassenübergreifend und hochschulöffentlich statt. Vortragssprache ist Englisch.

Das Buch Full Surrogacy Now der Autorin Sophie Lewis ist ein "ernsthaft radikaler Ruf nach voller Schwangerschaftsgerechtigkeit" (Donna Haraway). Lewis plädiert dafür, Praktiken der Leihmutterschaft zu transformieren und zu erweitern und sieht darin auch die Möglichkeit für neue Vorstellungen von Verwandtschaft und Reproduktionsarbeit, die von der Kleinfamilie weg und zu anderen Formen von Sozialität und geteilter Verantwortung hinführen würden. Kämpfe in der Leihmutterschaftsbranche können laut Sophie Lewis dazu beitragen, den Weg zu alternativen Familienarrangements aufzuzeigen, indem wir mit der Annahme brechen, dass Kinder notwendigerweise zu denen gehören, deren Genetik sie teilen. Dieses erweiterte Konzept der Leihmutterschaft hilft uns zu erkennen und zu affirmieren, dass es immer, wie das Sprichwort sagt, mindestens ein ganzes Dorf braucht, um ein Kind zu erziehen.

Sophie Lewis ist Autorin und Übersetzerin. Unter anderem hat sie Communism for Kids von Bini Adamczak (MIT, 2016), Unterscheiden und Herrschen von Sabine Hark und Paula-Irene Villa (Verso, 2020) sowie A Short History of Feminism von Antje Schrupp (MIT, 2017) übersetzt. Sie ist Mitglied des Kollektivs Out of the Woods und Redakteurin bei Blind Field: A Journal of Cultural Inquiry. Als queere feministische Geografin hat sie sich der Cyborg-Ökologie und dem Antifaschismus verschrieben. Weitere Schriften zu Donna Haraway u.a. wurden in The New York Times, Boston Review, Viewpoint Magazine, Zeichen, Dialoge in Humangeographie, Antipode, Feminismus und Psychologie, Wissenschaft als Kultur, Grenzen, The New Inquiry, Jacobin, Mute and Salvage Quarterly veröffentlicht.

Marina Martinez Mateo vertritt derzeit den Lehrstuhl für Philosophie und Ästhetische Theorie an der Akademie der Bildenden Künste München und ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Praktische Philosophie der Goethe-Universität Frankfurt. Sie hat zu Politik und Ästhetik der Repräsentation, zu Biopolitik und (Neo-)Liberalismus sowie im Bereich der feministischen Philosophie und Critical Philosophy of Race veröffentlicht und arbeitet derzeit an einem Projekt zum Verhältnis von Ökonomie und Familie.

Yana Thönnes ist Performance Künstlerin, Regisseurin und Gründugsmitglied der Performance Company THE AGENCY. 2017 und 2018 ist sie Stipendiatin der Saison Foundation Tokyo, erhält 2018 das Arbeitsstipendium der Stadt München und ist 2018 Stipendiatin des Internationalen Forums Theatertreffen Berlin. Im Wintersemester 2017/18 und 2018/19 sowie Sommersemester 2019 hat sie Lehraufträge an der Hochschule für Gestaltung Offenbach. 2019 inszeniert sie BOYS SPACE an den Münchner Kammerspielen und Take it like a man am FFT Düsseldorf und ist Stipendiatin des Goethe Instituts Bangalore.

Anmeldung und Rückfragen bitte über diese Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Die Veranstaltung findet im Rahmen des Kolloquiums des Lehrstuhls Philosophie / Ästhetische Theorie der Akademie der Bildenden Künste München sowie in Zusammenarbeit mit dem Seminar ‘Full Surrogacy Now’ von Yana Thönnes (Lehrauftrag der Frauenbeauftragten) statt.

Online Symposium: Ästhetik der Sichtbarkeit

Auflösungserscheinungen - Roger Caillos' Ästhetik der (Un)Sichtbarkeiten

Keynote Lecture von Maria Muhle am 20. November 2020 um 12:30 Uhr, online

Im Rahmen von "Ästhetik der Sichtbarkeit" des Berliner Graduierten-Symposiums für moderne und zeitgenössische Kunstgeschichte der FU und HU Berlin vom 20.-21. November 2020.

Weitere Informationen unter

https://www.geschkult.fu-berlin.de/e/khi/institut/aktuelles/debryun.html

Versuchung durchs Milieu: Medienanthropologische Angleichungen zwischen Ästhetik und Lebenswissenschaften

Onlinevortrag von Maria Muhle am 12.11.2020 um 19 Uhr

Das Graduiertenkolleg Medienanthropologie (GRAMA) veranstaltet im Wintersemester 2020/21 eine Online-Vortragsreihe, die Einblick in die medienanthropologische Forschung am Kolleg gibt.

Medienanthropologie untersucht die Medialität, Medienbedingtheit und Medienverfasstheit menschlicher Daseinsvollzüge. Statt nach einer einheitlichen menschlichen Natur zu fragen, die erst durch additiv hinzutretende Technikbedingungen verändert wird, rückt das Spektrum existenzbildender Operationen der Verschränkung von Medien-und-Menschen in den Fokus. An vier Abenden präsentieren am Kolleg beteiligte Wissenschaftler*innen Auszüge aus aktuellen Forschungsprojekten. Die Vorträge widmen sich dabei so unterschiedlichen anthropomedialen Existenzweisen wie dem Walfänger und dem Clown, erläutern die Anthropologie von Dioramen und erschließen das Milieu als medienanthropologischen Grundbegriff.

12.11.2020 | 19 Uhr | Online

Maria Muhle: Versuchung durchs Milieu: Medienanthropologische Angleichungen zwischen Ästhetik und Lebenswissenschaften

26.11.2020 | 19 Uhr | Online

Bernhard Siegert: Ishmaels Bildkritik. Zur anthropomedialen Existenzweise eines einbeinigen Walfängers

10.12.2020 | 19 Uhr | Online

Eva Krivanec: »Akrobat schööön!« Zur Geschichte und Ästhetik des modernen Clowns

14.01.2020 | 19 Uhr | Online

Lorenz Engell: El Tubo. Ein seltsames Diorama und seine Anthropologie

https://www.uni-weimar.de/de/medien/institute/grama/vortragsreihe/

Selbstoptimierung als Einbahnstraße?

Diskussion mit Anja Röcke (Berlin) und Greta Wagner (Darmstadt), Freitag, 26. Juni 2020, 16.30 Uhr, Online

im Rahmen des Seminars Gesellschaft in Überforderung von Anne Gräfe findet am 26.06.2020 um 16.30 Uhr eine Online-Diskussion mit den Soziologinnen Dr. Anja Röcke (HU Berlin) und Dr. Greta Wagner (TU Darmstadt) zur Frage nach 'Selbstoptimierung als Einbahnstraße einer Gesellschaft in Überforderung?' statt.

Die Zugangsdaten für den Online-Raum werden nach kurzer Anmeldung per E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! versendet.

Dr. Greta Wagner ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Soziologie der TU Darmstadt. Zuvor arbeitete sie von 2017-2019 am Exzellenzcluster "Die Herausbildung normativer Ordnungen" in Frankfurt am Main und forschte am Institute for Advanced Study in Princeton. 2017 veröffentlichte sie Selbstoptimierung. Praxis und Kritik von Neuroenhancement im Campus Verlag, 2013 erschien Leistung und Erschöpfung. Burnout in der Wettbewerbsgesellschaft in der edition Suhrkamp, das sie mitherausgegeben hat.

Dr. Anja Röcke ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin. Ihre Habilitationsschrift erscheint 2021 bei Suhrkamp stv unter dem Titel Soziologie der Selbstoptimierung. Ihre Promotion schrieb sie am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz, erschienen 2014 bei Palgrave Macmillan unter dem Titel Framing Citizen Participation. Participatory Budgeting in France, Germany and the United Kingdom. Gemeinsam mit Hans-Peter Müller ist sie Herausgeberin der Reihe Wirtschaft, Gesellschaft und Lebensführung bei Beltz Juventa.

Die Veranstaltung findet klassenübergreifend und hochschulöffentlich statt.

Achtung! Termin ist verschoben

Roger Caillois und sein Milieu - Ästhetik, Politik, Psychoanalyse

Workshop des Teilprojekts Mimetische Existenzweisen, DFG-Forschungsgruppe (1867/2) Medien und Mimesis

Termin: --ACHTUNG!-- Aus aktuellem Anlass wird der Workshop verschoben und findet voraussichtlich im Herbst statt

Ort: wird bekanntgegeben

Mitte der 1930er Jahre veröffentlicht Roger Caillois seine ersten wichtigen Arbeiten – „Die Gottesanbeterin“ (1934) und „Mimese und legendäre Psychasthenie“ (1935) – im surrealistischen Magazine Minotaure. 1934 schreibt er jedoch auch einen offenen Brief an dessen Chefredakteur, André Breton, in dem er sich aufgrund der sogenannten „querelle des haricots sauteurs“ vom bretonschen Surrealismus ab- und sich stattdessen einem neuen Rationalis- mus inspiriert von Gaston Bachelards „Surrationalismus“ zuwendet. Einige Jahre später, 1937, gründete er zusammen mit Georges Bataille und Michel Leiris in Paris das Collège de Sociologie, dessen Lehr- und Vortragsbetrieb jedoch nur bis 1939 aufrecht erhalten werden kann. Daraufhin begibt er sich auf Einladung von Victoria Ocampo nach Argentinien, wo er von der deutschen Besetzung Frankreichs überrascht wird und sich gezwungen sieht, den zweiten Weltkrieg im Exil zu verbringen.

Der Workshop „Roger Caillois und sein Milieu – Psychoanalyse, Ästhetik, Politik“ widmet sich dieser frühen Periode der Arbeiten Caillois‘ und besonders dem hier entwickelten Begriff der Mimese und seiner ästhetischen, lebenswissenschaftlichen und politischen Bedeutung sowie seinem Einfluss auf die Arbeiten anderer Theoretiker.

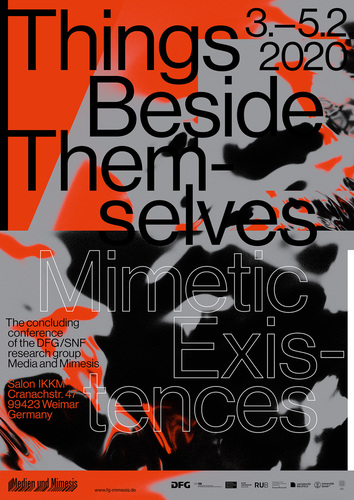

Konferenz

Things Beside Themselves: Mimetic Existences

The concluding conference of the DFG /

SNF research group ‘Media and Mimesis’

Termin: 3rd – 5th February 2020

Ort: Salon IKKM , Cranachstraße 47, Weimar

From the perspective of industrialised, Western societies of discipline and control, to be ‘beside oneself’ denotes at best a religious, and at worst a pathological state of subjective exception. Through intoxication, possession, or various affects, the subject here enters an alternative state (of being) in which he or she assumes the identity of something else or becomes simply non-identical. To be beside oneself is then a key indicator of an excessive form of mimesis, which in the dispositif of modern Western ontologies is experienced as a loss of self – a loss that is regulated and subjected to therapy.

In contrast to such normalising classifications, mimetic practices in a wide range of media cultures show that being beside oneself represents a mode of existence of mimetic artefacts and mimetic subjectivation. This excessive mimetic mode of existence allows us to conceive the historical and ontogenetic being of things as a transformative intermediate being. Mimesis can thus be understood as a trans-subjective, intermedial praxis that is tied to particular materials and techniques and emerges through hybrid operational chains.

On Dissolving

- A gathering of the academy in-between

- Datum: Do | 03.10.2019

- Di | 08.10.2019

- Ort: PAF – Performing Arts Forum, 15 rue Haute, 02820 St. Erme-Outre-et-Ramecourt (F)

Ontologien des Politischen im Widerstreit. Analyse und Diskussion einer Debatte

- Konferenz

- Eröffnung: Mi | 25.09.2019 | 19:30 Uhr

- Datum: Mi | 25.09.2019

- Fr | 27.09.2019

- Ort: ICI Berlin –Institute for Cultural Inquiry, Christinenstraße 18-19, Haus 8, 10119 Berlin; Seminarzentrum der FU Berlin(Raum L115), „Silberlaube“ (Erdgeschoß), Otto-von-Simon-Straße 26, 14195 Berlin

Vortrag von Maria Muhle: „Ontologische Wende“ des Politischen? Rancières Unbehagen

Freitag, 27.09.2019, 9:30–10:15

Seminarzentrum der FU Berlin